【我們的兩會代表委員】柴閃閃:為農民工發聲的“85”后代表

在本屆全國人大上海代表團中,有一位帥小伙兒特別引人注意——1米78的個子,端正的五官,深色的郵政制服,他就是“85”后柴閃閃,上海代表團最年輕的一位。柴閃閃是中國郵政集團上海市郵區中心局上海站郵件處理分中心郵件接發員,同時也是國家開放大學上海分部本科行政管理專業學員。作為農民工代表,他關注農民工現狀,為農民工代言。

堅守一線,“理”出一份精彩

14年前,柴閃閃從湖北來到上海,加入了郵政隊伍,成為一名轉運員。至今,他還清晰地記得剛來到上海郵政、來到上海站郵件轉運部時的工作情景:冬天,站臺上裝卸郵件時被寒風吹得瑟瑟發抖;夏天,在火車車廂里奮戰時頂著近50℃高溫……

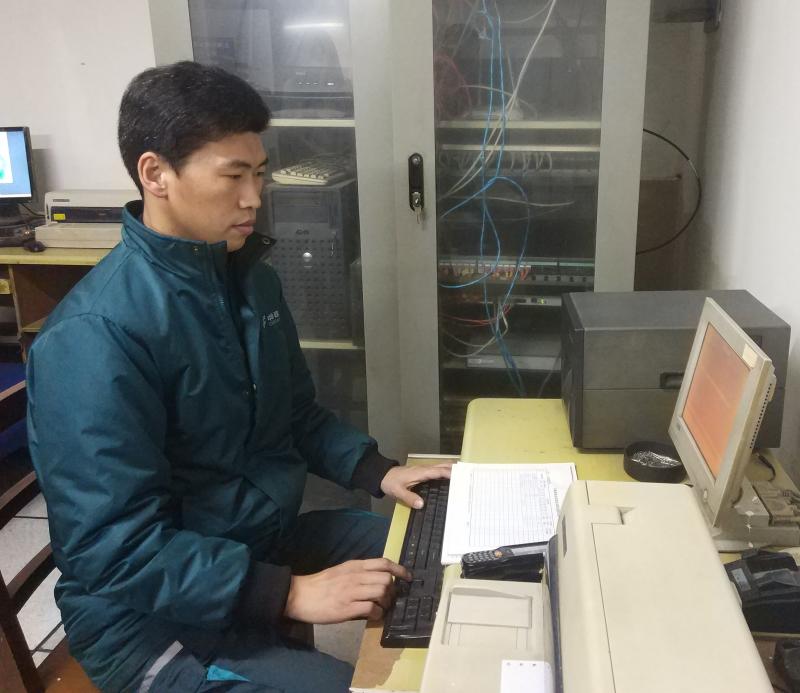

柴閃閃在工作中 王閑樂 攝

作為上海站接發員,柴閃閃要在電腦上操作郵政的內部系統,給蘇浙滬地區需要轉運的郵件分配最合理的線路。他說,自己腦海中牢牢印著“三幅圖”,一幅是全國2600多個縣級以上行政單位的經轉關系,一幅是全國鐵路運行圖,還有一幅則是上海站每天的發車時刻表。只要掃一眼郵件的目的地,柴閃閃就能立刻擬出一條“最佳路線”:“這里有73份從浙江發出郵件,最好從太原轉運,1小時后就有一趟發往太原的加班車,立刻裝車!”

對于自己的工作,柴閃閃將它比喻成“理線頭”,每一天,他都要從無數袋有如亂麻線團一般的郵件包裹中將物品一件件分門別類。每一天,至少有1萬袋的普通郵件包裹要從柴閃閃手中的電子終端上完成信息采集,以最精準的線路、最快的速度被送上駛向四面八方的海陸空工具,讓市民在最短的時間內收到物品。

“我們的工作連接著千家萬戶,轉運工作作為郵件傳遞中的一個重要環節,來不得半點的疏忽和大意。”柴閃閃說。所以,他始終要求自己要把敬業當作一種習慣,鉆研業務作為一種常態。他積極參加單位組織的各種業務技能練兵活動,通過一次次的業務交流賽事學習,自己的業務技能也由初始的“會”和“通”,一步步達到了“精”和“熟”。

來滬14年來,柴閃閃始終奮斗在郵政系統第一線,通過自身不懈努力,從一名靠體力裝卸郵件包裹的轉運員,轉型成為依靠腦力的新時代技術工……現在,他已能獨挑大梁,熟練地利用科技手段指揮轉運員。

學習,是應對競爭的最佳方式

近年來,物流行業發展迅猛,“百年郵政”也面臨著來自幾大快遞公司的沖擊,在柴閃閃看來,市場競爭給郵政企業帶來的壓力,為企業自身提效率、補短板提供了動力。“集團發展戰略的事,我說不來,就說自己的感受吧。快遞公司有值得我們學習的地方,通過和他們的競爭,讓我們得到了很多的經驗,能讓我們的服務在競爭中更上一層樓。”有時在工作、閑聊中了解到別家的先進經驗,柴閃閃也會在適當的時機,向上級或相關部門提議學習借鑒,促進本企業的發展。

去年“雙11”期間,上海郵政對轉運中心“一城四點”的作業方式進行變革。其中,上海站轉運中心由原來單一的轉運功能逐步向“收寄-分揀-封發-發運”一體化轉型,通過多點集散發運“進口”郵件,加快了郵件在發運環節的傳遞速度。

對于柴閃閃和他的同事們來說,這也是一個新興業務。涉及本市的郵件處理和發運涉及的郵件數更多更分散,在郵件掃描、郵件派送上都有著更加復雜的計算需求。柴閃閃邊學邊干邊分享,并將方法整理成便于熟記的口訣,傳授給大家。在“雙11”這場硬仗中,這支青年突擊隊順利完成了協助夜班處理郵件和日班接收郵件的分揀裝發任務,頂住了接連三天高強度工作的壓力。如今,轉運中心對新業務已經駕輕就熟。

工作之余,柴閃閃也不斷提升自己,完成了國家開放大學上海分部行政管理大專學業,現正在進行本科學習,他通過企業提供的積分晉升通道,轉成了正式職工。“現在社會在發展,傳統企業在轉型,機械化、科技化都在不斷更新,我們也要多‘充電’,跟上城市發展的步伐,提升自己的技能,過上更美好的生活。”

兩會建議:讓農民工與城市一起成長

作為一名農民工代表,柴閃閃始終關注著農民工群體。一個月來,他走訪了三四家郵政支局,還加入了有幾十個支局投遞員建起的投遞群,希望能多和一線投遞員交流,聽取他們的心聲。“現在的郵件接發員、分揀員、投遞員,大多是和我一樣的80后、90后農民工。投遞員都說,很想提升自己,在城市學到更多東西,得到更好的發展。”柴閃閃代表告訴記者。他在調研中卻發現,很多農民工進城務工多年,卻因為種種原因始終沒機會真正學得一項技能,隨著年紀增長,導致難以找到工作。

在全國兩會期間,柴閃閃帶來了《關于促進和保障農民工提升技能、改善生活的建議》,其中他建議政府加大資金投入,多渠道對入職農民工群體開展大規模的職業技能培訓,提升農民工的自我發展能力。

“我希望有關部門能為他們搭建一個學習平臺,讓他們都有機會習得一技之長,和企業、和我們的城市一起成長。”柴閃閃在兩會上代表農民工發聲。

此外他還建議對人口凈流入比例高的城鎮適當增加農民工廉租房的配比,或支持企業創造條件,多渠道解決農民工住房問題,降低他們的生活成本;統籌推進智能快遞柜建設,在居住區和人口密集的地區,按標準集中建設,實現相互開放、共建共享。(本網綜合新華網、新民晚報、勞動報等報道)

關注國開之聲微信公眾號

關注國開之聲微信公眾號